Le module est validé, il peut être inséré dans un article pour être consulté par les internautes.

C'est un véritable coup de frein à la libéralisation du système ferroviaire européen. Si les députés ont largement adopté le volet technique du texte élaboré par la Commission, ils ont fortement infléchi l'orientation libérale de son pilier politique qui visait à la scission des compagnies ferroviaires et l'ouverture des marchés nationaux à la concurrence.

Pour éviter les conflits d'intérêts et faire jouer la concurrence, l'objectif affiché par la commission était de séparer totalement les entreprises qui gèrent les infrastructures et celles en charge du transport. Pourtant au terme du débat parlementaire, ce sont les intérêts des opérateurs historiques de grands pays européens, la SNCF en France, la Deutsche Bahn en Allemagne, ou Trenitalia en Italie, qui l'ont emporté.

Le texte adopté finalement par le Parlement défend des structures en holding qui gèrent à la fois le réseau et les trains qui l’empruntent. « Aucune preuve ne tend à démontrer que la séparation totale soit le meilleur modèle en termes d'efficacité économique et concurrentielle du système ferroviaire », a affirmé Gilles Pargneaux, un eurodéputé socialiste français.

Le service public préservé

Autre camouflet pour la Commission, le Parlement a assoupli les mesures qui visaient à l’ouverture totale des marchés nationaux à la concurrence. Les amendements adoptés élargissent la liste des exceptions permettant d’attribuer de contrats de service public à des entreprises sans appel d'offre alors que la Commission souhaitait que l’attribution directe de tels contrats devienne l’exception et non la règle. Les députés ont pointé le danger qu'aurait représente une telle ouverture à la concurrence pour les lignes peu rentables. «Nous devons éviter le picorage de lignes à haut intérêt commercial », avertit Said El Khadraoui, le rapporteur S&D.

Il reviendrait donc aux autorités de régulations nationales, indépendantes des compagnies ferroviaires, de trancher. Les transports régionaux, comme les TER par exemple, qui devaient être complètement ouverts dans la proposition initiale, devraient continuer à pouvoir bénéficier de concessions publiques, sous réserve de l'avis du régulateur. C'est donc une première manche remportée par les opérateurs historiques face à leurs détracteurs.

Quelle dimension sociale pour l’Europe ferroviaire ?

La protection des monopoles nationaux était justement une des principales revendications des organisations syndicales. A l'appel de la Fédération européenne des travailleurs des transports, des cheminots avaient afflué mardi à Strasbourg pour appeler les députés européens à rejeter la libéralisation du secteur et à respecter le droit des Etats membres à organiser leur service public de transport. Les syndicats réclamaient aussi la sanctuarisation des droits des cheminots, et notamment le droit de grève. Finalement rejeté, un amendement de la commission des transports proposait en effet d’instaurer un service minimum en cas de grève.

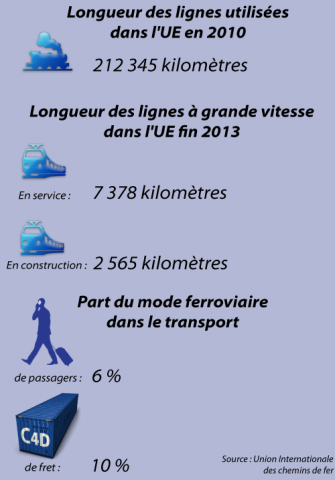

Pour ce qui est du volet technique du texte, le vote a été plus consensuel. Les députés se sont accordés sur une certification européenne plus rapide et plus simple, et une simplification des trajets internationaux. « Aujourd’hui, un camion peut faire Tallinn-Lisbonne d’une traite, alors qu’un train doit s’arrêter plusieurs fois pour changer de motrice », observe Michael Cramer, rapporteur Verts du texte sur la sécurité ferroviaire. Avec plus de 11 000 règles nationales, l’objectif est donc de parvenir à une harmonisation à terme sous l'égide de l’Agence ferroviaire européenne.

Une application du texte au plus tôt en 2023

L’entrée en vigueur du texte ne devrait pas avoir lieu en 2019, comme la prévoyait la Commission. « Il faudra revenir en deuxième lecture avec le prochain Parlement. Le texte ne sera probablement achevé qu'en 2015, pour une application en 2023 », assure Dominique Riquet, premier vice-président de la Commission Transports au Parlement.

Ce « paquet » fait suite à trois autres ensembles législatifs : l’ouverture à la concurrence des marchés de fret ferroviaire internationaux, en 2001, puis nationaux, en 2004, et l’ouverture à la concurrence des lignes internationales pour les voyageurs en 2007. Le dernier volet en cours lance l'ouverture à la concurrence des marchés nationaux de voyageurs.

Tirant la conclusion du vote de mercredi, Siim Kallas, le commissaire européen aux transports, ne cache pas son amertume : « Ce n'est pas le signal fort attendu par le transport ferroviaire. Aujourd’hui, le rejet des points essentiels de la réforme est une démonstration de la ténacité des intérêts nationaux acquis ». Le commissaire a rappelé dans un communiqué qu'il était en droit de modifier ses propositions, voire les retirer.

Antoine Laroche

MOLDAVIE Les détenteurs d'un passeport moldave pourront bientôt entrer sans visa dans l'espace Schengen. Le Parlement européen a approuvé jeudi la suppression de cette obligation qui touchait chaque année les 50000 à 55000 citoyens moldaves faisant la demande. Après trois ans de dialogue, la Commission européenne avait estimé qu'il n'existait pas de « risque migratoire majeur » : l'immigration irrégulière en provenance du pays a en effet baissé de 55% entre 2008 et 2012. 230000 Moldaves séjourneraient toujours irrégulièrement en Europe.

POLITIQUE DE COHESION Les eurodéputés ont dressé mercredi dans une résolution adoptée à Strasbourg un bilan mitigé de la politique de cohésion, qui absorbe une partie importante des fonds européens, dans deux domaines clefs : la réduction des écarts entre régions et la lutte contre l'exclusion sociale. Ils se disent particulièrement préoccupés par l'augmentation de la population européenne menacée de pauvreté. Ils mettent aussi en cause les systèmes d'évaluation. Pour eux, les rapports d'étape de la commission pour 2007-2013 souffrent d'une qualité variable des informations recueillies. L'objectif serait donc de les améliorer par l'emploi d'indicateurs plus précis et mieux ciblés.

POLEMIQUE Le président tchèque Miloš Zeman ne s'est pas fait que des amis au Parlement européen de Strasbourg. « Mon rêve européen, a-t-il lancé dans l'hémicycle, n'inclut pas les mouvements fous du Parlement de Strasbourg à Bruxelles et de Bruxelles à Strasbourg ». Il s'est immédiatement attiré les foudres de cinq députés français appartenant à l'UMP, au PS et à EELV. « Une allocution solennelle n’était pas le lieu d’un tel débat. Ses propos non justifiés n’ont permis que de montrer une fois encore la faiblesse des attaques anti-Strasbourg, qui ne se fondent sur aucun argument avéré », dénoncent Véronique Mathieu-Houillon, Jean-Pierre Audy, Catherine Trautmann, Nathalie Griesbeck et Sandrine Bélier dans un communiqué intitulé « Notre rêve européen passe par Strasbourg ».

|

Renforcement des pouvoirs de l'Agence ferroviaire européenne L’harmonisation progressive des normes touchant les locomotives et les wagons dans l'Union européenne est sur la bonne voie. L'Agence ferroviaire européenne (AFE), dont le siège est à Valenciennes, se chargera d'autoriser ou non les locomotives et les wagons à circuler sur le réseau européen. L'AFE vérifiera notamment que les véhicules puissent être interopérables, c'est-à-dire qu'ils puissent circuler sur plusieurs réseaux européens. Avec cette mesure, l'AFE reprend une compétence qui était, en France, du ressort de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. « Nous voulons que les opérateurs puissent faire rouler leurs trains dans tout le continent sans barrières techniques ou administratives. Or, le Thalys reliant Paris à Amsterdam nécessite actuellement trois certificats différents », avait expliqué à Euractiv, Brian Simpson (S&D, Royaume-Uni), président de la commission des transports. Il y a 20 ans, la mise en service de l'Eurostar avait rencontré des problèmes dus à l'absence de normes européennes pour le chemin de fer. Les trains qui assurent la liaison trans-Manche ont été construits avec un gabarit plus réduit que les TGV français afin qu'ils puissent emprunter les tunnels britanniques. Ces derniers n'ayant pas les mêmes dimensions qu'en France. Les opérateurs devront également disposer d'un certificat de sécurité européen unique pour emprunter l’infrastructure ferroviaire de l'UE. Ces certificats seront délivrés par l’AFE qui deviendra un « guichet unique » pour la sécurité ferroviaire en Europe. Ils permettront de garantir une meilleure sécurité avec des mêmes exigences dans toute l'Union européenne. Amaury Tremblay |

INTERNET Le Parlement a adopté, à une très large majorité, une directive visant à rendre plus accessibles les sites internet publics. Elle incite les organismes publics à concevoir des sites webs plus adaptés aux sourds, aux aveugles, ainsi qu'aux personnes âgées, dans le but « d'éviter l'exclusion numérique de cette part de la population ».

TWITTER « Ce débat a commencé à 8 heures 30 mais le site web n’a commencé à le diffuser qu’à partir de 9 heures » intervient la député écossaise Catherine Stihler, présente dès le début du débat sur le droit commun de la vente. C’est un de ses électeurs qui l’a alertée par un tweet de cette anomalie. Preuve que Twitter peut permettre d’intervenir en direct dans le processus démocratique. Et que les députés passent les sessions parlementaires à consulter leurs smartphones.

La commission des affaires économiques a adopté lundi soir un rapport critiquant le manque de transparence et de légitimité démocratique de la Troïka et recommandant une plus grande implication du Parlement dans les grandes décisions sur le futur de la zone euro.

Depuis le début de la crise des dettes souveraines, en 2009, l'action de la Troïka (FMI, BCE et Commission européenne) a échappé au contrôle du Parlement Européen. Le rapport adopté lundi soir par la commission des affaires économiques (ECON) affirme que les profondes différences entre ces institutions auraient « mené à un manque de contrôles adéquats et de responsabilité démocratique de la Troïka dans son ensemble ». C'est pour y remédier, qu' ECON a investi le français Liem Hoang Ngoc (S&D) et l'autrichien Othmar Karas (PPE) d'un rapport d'enquête sur les activités de la Troïka dans les quatre pays de la zone euro sous assistance.

Appuyé sur des visites en Irlande, au Portugal, à Chypre et en Grèce, le rapport critique tout particulièrement l'opacité et le manque de légitimité démocratique de la Troïka. Cette enquête de longue haleine ne fut pas aussi facile que prévue : Jeroen Dijsselbloem, le président de l’Eurogroupe, a ainsi systématiquement refusé de répondre aux questions de la commission. Du propre aveu de Liem Hoang Ngoc, le rapport se fonde sur des « informations grappillées à droite et à gauche ».

Le rapport Karas-Hoang Ngoc porte davantage sur des questions de forme que de fond, les deux rapporteurs ayant préféré mettre de côté leurs différences idéologiques. Bien qu'il reconnaisse que l'objectif immédiat d'éviter des défauts de paiements dans ces pays a été atteint, il constate aussi que la situation sociale s'est dégradée pour les populations concernées. Othmar Karas a néanmoins tenu à rappeler que ce rapport n'avait pas pour vocation de dresser le bilan de l'action de la Troïka. La Commission est invitée à mener elle même cette étude « détaillée des conséquences économiques et sociales des programmes d'ajustement dans les quatre États » concernés.

« Il serait erroné de faire de la Troïka un bouc émissaire pour tous les problèmes de la zone euro » souligne le député autrichien, rappelant au passage que cet organe informel a été créée ad hoc en 2010, alors que l'Union Européenne n'était pas prête sur le plan institutionnel à répondre à une crise économique d'une telle violence.

Pour une plus grande implication du Parlement Européen

La principale conclusion du rapport est que le Parlement devrait avoir son mot à dire dans les délibérations et décisions concernant les pays en difficulté de la zone euro, quitte à modifier les traités de l'Union Européenne dans un futur proche.

A court terme, cela signifiera rendre la Troïka responsable devant le Parlement. Il importera d'établir des règles claires et transparentes pour définir les tâches respectives et les interactions entre les institutions formant la Troïka. Le PE veut pouvoir entendre les représentants de la Commission au sein de la Troïka avant que ceux-ci n'entrent en fonction et de manière régulière par la suite. Enfin, le Mécanisme européen de stabilité (MES) devrait devenir un instrument communautaire.

A long terme, les eurodéputés veulent créer un Fonds monétaire européen (FME), combinant les moyens financiers du MES et les ressources humaines de la Commission.

Pour les deux rapporteurs, l'adoption du texte par la commission ECON ( 31 voix pour, 10 contre et 2 abstentions ) n'est qu'une première étape. « Nous voulons que cette enquête permette de présenter un rapport crédible, pour pousser le Parlement qui sortira des urnes en mai à exercer sa mission de contrôle sur la troïka », espère Liem Hoang Ngoc. « Car jusqu’à présent, il manquait un contre-poids à l’édifice. »

Ce rapport sera soumis au vote de l'assemblée lors de la session de mars.

Arnaud salvat

La réforme française sur de bons rails

Les eurodéputés français sont les premiers à se réjouir du vote par le Parlement du quatrième paquet ferroviaire. « C’est une grande victoire que nous venons de remporter aujourd’hui : le vote de nos amendements a fait dérailler la libéralisation ferroviaire prévue dans le rapport sur le volet gouvernance », jubile Gilles Pargneaux, socialiste.

Un volet suivi de près par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Défendue par le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, la réforme française actuelle prévoit la création d'une « holding ». Celle-ci serait composée d'un établissement semi-public nommé "SNCF". Il chapeauterait deux entreprises aux comptabilités séparées, "SNCF Réseau", le gestionnaire d'infrastructure, actuel Réseau ferré de France, et "SNCF Mobilités", le transporteur, qui exploiterait les trains. Une formule compatible avec le quatrième paquet ferroviaire, à condition que la séparation entre infrastructure et transporteur soit stricte. La réforme française envisage la création d'un conseil de surveillance chargé, en outre, d'y veiller. (Voir infographie ci-dessous)

« La France peut, si elle veut, mettre en place une holding mais elle devra le faire obligatoirement avant l’entrée en vigueur des prochaines directives », explique Pierre Cardo, président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Celle-ci est prévue pour 2023. Le ministre des Transports souhaite donc accélérer le processus et insiste pour que la réforme française soit mise en place au 1er janvier 2015. Objectif : faire passer la réforme avant l’adoption définitive du quatrième paquet ferroviaire et pendant que la gauche est au pouvoir en France, l’UMP étant davantage pour la séparation du gestionnaire d’infrastructure et de l’exploitant voulue par la Commission.

Stabilité financière et ouverture à d'autres marchés

En réformant le rail, le gouvernement souhaite stabiliser la dette dans les dix années qui viennent. Pour cela, le texte propose la fin du financement des grands travaux à crédit par le gestionnaire d'infrastructure. L'Etat et les collectivités locales prendront le relais. Actuellement, le cantonnement au territoire hexagonal de la SNCF se traduit par une dette qui ne cesse de se creuser - 44 milliards d'euros pour l'ensemble du système ferroviaire. Elle risque d'atteindre 78 milliards d'euros en 2025 si rien n'est fait. La réduction des déficits résultant directement de la nouvelle organisation serait, selon Frédéric Cuvillier, de 2,4 milliards d'euros.

Le quatrième paquet ferroviaire pourrait, lui aussi, dynamiser le rail français. La libéralisation du chemin de fer en Europe permettrait aux géants que sont la Deutsch Bahn et la SNCF, tout en conservant leurs structures, de gagner les marchés étrangers et d’y faire fructifier leurs actifs de manière pérenne.

Maud Lescoffit